問題の真の原因を見つける手法として、広く使われている「なぜなぜ分析」。

会社で、上司などから教わって実際に取り組んでみたことがある人は少なくないでしょう。

ですが、実際にやってみると、

- 的を射た「なぜ」が浮かばない

- 堂々巡りになって原因にたどり着かない

- どこまでなぜを繰り返せばいいかわからない

といった事態に陥り、結局いつも似たような原因と対策になってしまう。

なんてことになっていませんか?

本記事では、そんな悩みを解消する「なぜなぜ分析」の8つのポイントを解説します。

8つのポイントを「なぜなぜ分析」で実践すれば、効果的な対策に必ずたどり着けます。

なお、うっかりミスのようなヒューマンエラーを「なぜなぜ分析」する方には、次の記事も参考になります。

「なぜなぜ分析」とは

最初になぜなぜ分析をおさらいしておきましょう。

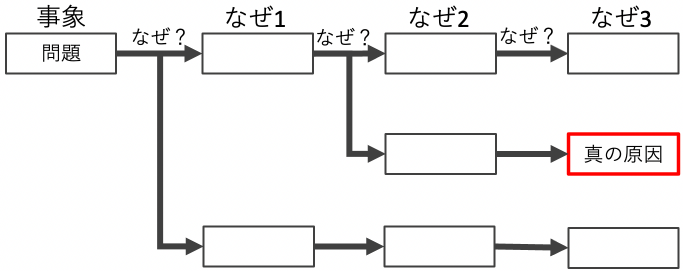

なぜなぜ分析とは、問題となった事象を論理的に「なぜ?」で繰り返し問い、仕事の進め方や管理の仕組みの欠陥を掘り下げ、問題となった事象の背景に潜む本質的な原因(真因)をあぶり出す分析手法です。

具体的には、発生した(もしくは潜在的な)問題の事象に対して「なぜその事象が発生したのか?」を問い、その答えに対してさらに「なぜ?」を繰り返し問うというやり方で、問題の要因を掘り下げます。

その結果、問題の真因があぶり出され、その真因に対して対策をうつことで問題の再発を防止できます。

よく、「真因にたどり着くには、なぜを5回繰り返せ」などと言われます。

真因にたどり着ければ5回でなくても良いのですが、「なぜ?」と5回を繰り返すくらい要因を深く掘り下げるのが、なぜなぜ分析の特徴です。

掘り下げた「なぜ」は、次の図のようなフォーマットに記載して見える化するのが通常です。

なぜなぜ分析は「問題」からスタートします。

効果が高いなぜなぜ分析を行うには、適切な問題が抽出されている必要があります。

問題の適切な見つけ方は、以下の記事で詳しく解説しています。

失敗しない「なぜなぜ分析」8つのポイント

失敗しない効果的な「なぜなぜ分析」を実施するためのポイントは、次の8つです。

ポイント1:「事象」や「なぜ」は事実を一つだけ書いて表現する

ポイントの1つめは「事象」や「なぜ」の文中に2つ以上の要因を入れず、事実を一つだけ書くことです。

文章の中に要因が複数あると、どの要因を次の「なぜ」で掘り下げるべきか迷ってしまい、適切な分析ができません。

次の例文で考えてみましょう。

事象:Aさんは、両手に道具を抱えていたので、段差に引っかかって、よろけて転んだ

この「事象」の文章では、次のようなさまざまな要因が書かれているため、どの要因から次の「なぜ」を展開すれば良いのか迷ってしまいます。

- 両手に道具を抱えていた

- 段差に引っかかった

- よろけた

- 転んだ

この「事象」を、事実を一つだけ書いて表現すると次のようになります。

Aさんは転んだ

そして次の「なぜ」が、「よろけた」「体のバランスがとれなかった」などになります。

このように「事象や」「なぜ」に書く事実を1つだけに絞ることで、適切に「なぜ」を展開できるようになります。

例題

問題1.次の「事象」や「なぜ」を一つの事実で表現してみましょう。

①スピードを出しすぎていたため、カーブで車が横転した

回答:

車がカーブで横転した

②ボールペンのインクが出ず字が書けない

回答:

ボールペンで字が書けない

問題2.次の「事象」の文章のうち、事実を一つだけ書いて表現しているものはどれでしょう。

①カッターがすべって、指が切れた

②表示が小さくて、見にくい

③ドアに手を挟んだ

④コンセントがささっていないため、パソコンの電源が入らない

回答:

③が正解。

③以外は事実を一つだけに絞れていません。

事実を一つだけ書いて表現すると次のようになります。

①カッターがすべって、指が切れた ⇒ カッターで指が切れた

②表示が小さくて、見にくい ⇒ 表示が見にくい

④コンセントがささっていないため、パソコンの電源が入らない ⇒ パソコンの電源が入らない

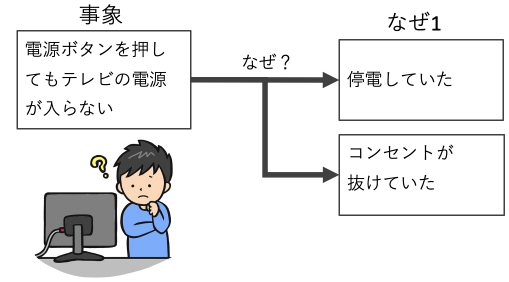

ポイント2:出だしの「なぜ」はシンプルに表現する

出だしの「なぜ」(なぜ1)は、その後の「なぜ」の方向性を決める要因になるため、十分に注意して事実を切り出す必要があります。

そこで、出だしの「なぜ1」は事象の「文章」の名詞や動詞に注目して要因を切り出し、シンプルに表現します。

次の事象を例にして考えてみましょう。

事象:製品Aの梱包箱に間違えて製品Bの付属品が入っていた

この文章に注目すると、次の名詞と動詞が含まれていることがわかります。

- 名詞:「製品Aの梱包箱」、「製品Bの付属品」の2つ

- 動詞:「間違えた」、「入れた」の2つ

ここから出だしの「なぜ1」をシンプルに表現すると、なぜ1は次の2つになります。

なぜ1:

- 当事者は、間違って製品Aの梱包箱に製品Bの付属品を入れた

- 当事者を含めた関係者は、間違って製品Aの梱包箱に製品Bの付属品が入ったことに気がつかなかった

例題

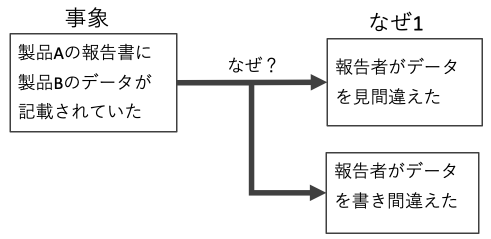

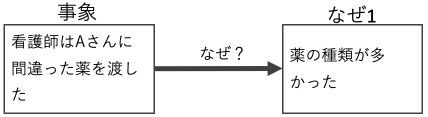

次の「なぜ1」は「事象」の文章から要因を切り出せているでしょうか。少し考えてみましょう。

回答

このなぜなぜ分析では、事象の文章に注目して「なぜ」を切り出せていません。

事象の文章に登場する名詞や動詞は、「報告書」、「製品」、「データ」の3つの名詞(部位)と、「記載した」の1つの動詞です。

ですが、例題のなぜなぜ分析はデータに対する「なぜ」しか切り出していません。

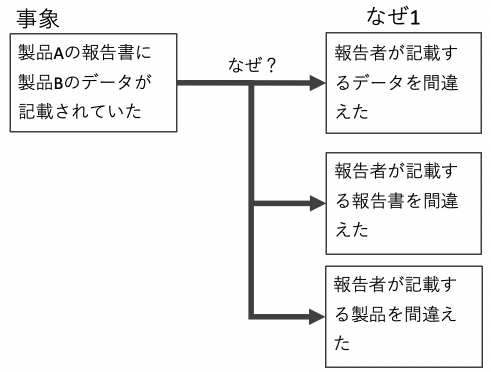

事象の文章に注目して「なぜ」を切り出すと次のようになります。

文章に注目することで、最初の分析では切り出せていなかった以下の要因も抽出できました。

・作業者はデータを間違えていないが、書くべき報告書を間違えた可能性

・作業者はデータを間違えていないが、そもそも製品を間違えていた可能性

ポイント3:逆から読み返しても論理的につながるように「なぜ」を展開する

「なぜ」「なぜ」「なぜ」が論理的につながっていて飛躍がないかを確認するには、後ろの「なぜ」から前の「事象」に、「〜だから」で読み返します。

もし論理が飛躍していたりつながっていなかったりする場合は、後ろから読んだときに文章の意味がつながらなくなります。

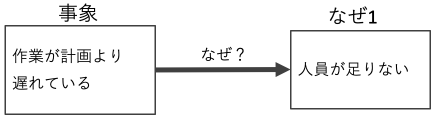

次の例で考えてみましょう。

一見すると、計画が遅れた原因を掘り下げられているように見えます。

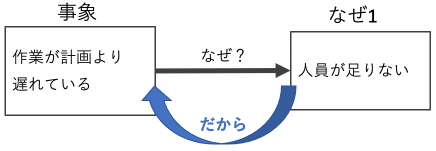

ですが、これを逆から読み返してみるとこうなります。

人員が足りない。だから、作業が計画より遅れている。

これでは、なぜ人員が足りないことで計画より遅れるのかを説明できていない(論理に飛躍がある)ことがわかります。

これは、上司への言い訳としてはアリかもしれませんが、なぜなぜ分析ではNGです。

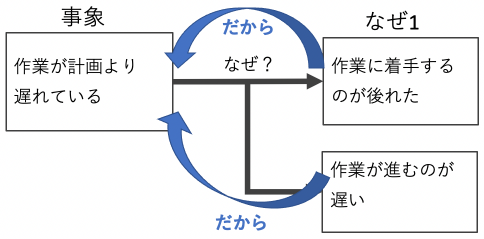

計画が遅れたという事象に対する「なぜ」は、どう遅れたのかを掘り下げます。

- 作業に着手するのが遅れた。だから、作業が計画通り進んでいない

- 作業が進むのが遅い。だから、作業が計画通り進んでいない

となり、ひとまず論理が通ります。

遠回りのように感じるかもしれませんが、なぜなぜ分析では論理がつながっていることが重要です。

論理がつながるように「なぜ」を繰り返すことで、さまざまな要因を出しやすくなり、これまで気付かなかった原因に気付けるようになります。

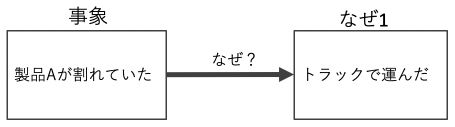

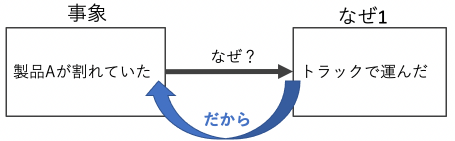

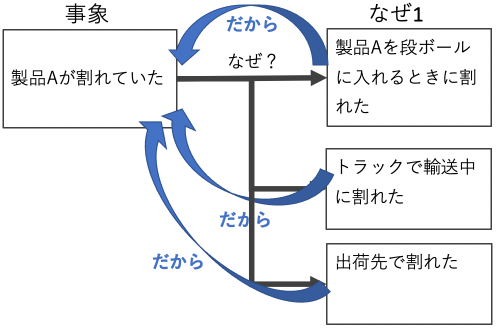

もう一つ例を挙げて考えてみます。

事象:

製品Aを段ボール箱に入れてトラックで運んだところ、出荷先で製品Aが割れていた

この「事象」を次のように掘り下げました。

これは論理がつながっているでしょうか?

答えは、つながっていません。

逆から読み返すと、

トラックで運んだ。だから製品Aが割れていた

となり、トラックで運ぶと製品Aがなぜ割れるのかが説明できていません。

論理が飛躍しています。

事例の文章から言葉を切り出すと、次の名詞と動詞があります。

- 名詞:製品A、段ボール箱、トラック、出荷先

- 動詞:入れた、運んだ

これらの言葉をもとに「なぜ」を考えると次のようになります。

これらは、逆から読み返しても論理が通っています。

- 製品Aを段ボール箱に入れるときに割れた。だから、製品Aが割れていた。

- トラックで輸送中に割れた。だから、製品Aが割れていた。

- 出荷先で割れた。だから、製品Aが割れていた。

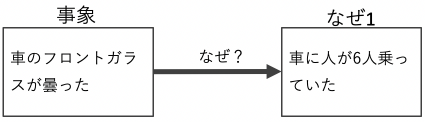

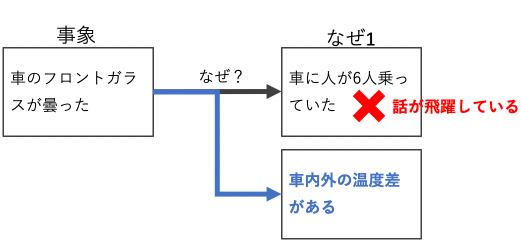

例題

問題1.次の「なぜ」は論理が飛躍していますか?

回答:

論理が飛躍している。

問題2.次の「なぜ」は論理が飛躍していますか?

回答:

論理が飛躍している。

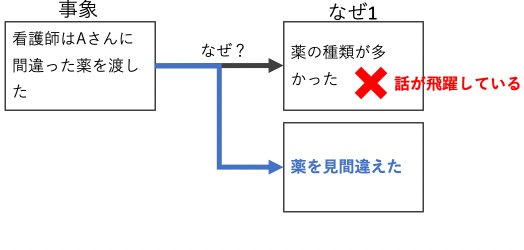

ポイント4:並列に挙げた「なぜ」が全て発生しなかったら親の「事象」は発生しないか確認する

「なぜ」を抽出するときは作業や動作の順序、つながりなどを意識して漏れがないように列挙します。

例えば、制作したアプリに不具合があったという事象の「なぜ」を考える際は、アプリを制作する工程を順番に列挙することで漏れなく抽出できます。

漏れなく列挙できたかどうかの確認は、抽出した「なぜ」が全て発生しなければ直前の事象は発生しないかという観点でチェックします。

「なぜ」が全て発生しないなら、直前の事象も発生しないと言えるなら、「なぜ」が漏れなく列挙できています。

最初の事実だけは、事実でなければなりませんが、そこから抽出する「なぜ」は仮説(推測)でも構いません。並列関係にあると思われる「なぜ」を積極的に挙げましょう。

もちろん抽出した「なぜ」についてはできる限りしっかり検証します。

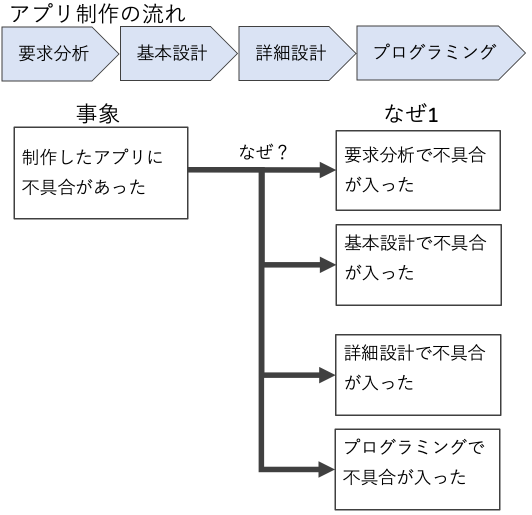

例題

次の例は、漏れなく「なぜ」を列挙できているでしょうか。

回答:

漏れがあります。

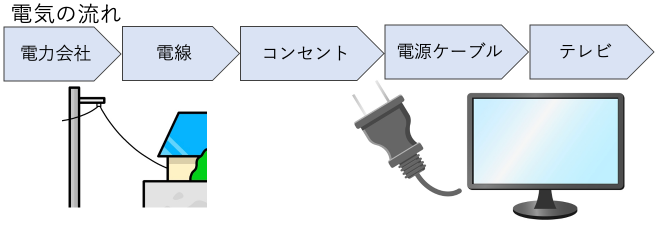

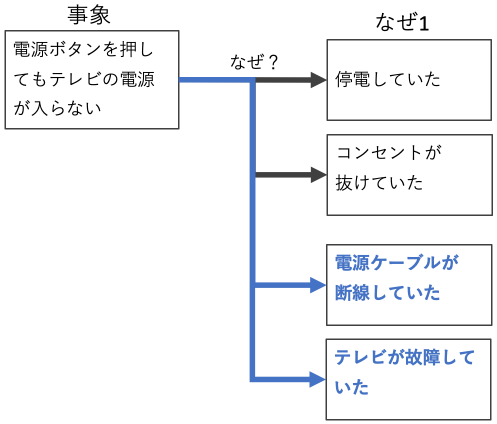

この場合、電気の流れにそって要因を列挙すると漏れがなくなります。

電気は電力会社から電線を通って家庭に届き、コンセントから電源ケーブルを伝ってテレビに流れます。

例題のなぜなぜ分析は、電力会社〜コンセントまでの要因は列挙できていますが、電源ケーブルとテレビの要因が漏れています。

漏れなく列挙すると次のようになります。

ポイント5:誰もが同じイメージを描ける「なぜ」を表現する

「事象」や「なぜ」は、なぜなぜ分析に関わる関係者全員が同じイメージを描ける表現にしましょう。

同じイメージを描くポイントは次の4点です。

- 主語+述語で記述する

- 言い訳は書かない

- 曖昧な表現を使わない(数字で表現できるものは数字をつかう)

- 方位、位置、距離などについて述べる場合は、図も添えて意味を説明する

次の事象を例に考えてみましょう。

事象:重量オーバーに対する認識が甘かった

この「認識が甘い」という表現は曖昧なため、具体的に何が悪かったのかのイメージが人によって異なってしまいます。

例えば、「重量オーバーに対するチェックが甘かった」とイメージする人もいれば、「重量オーバーに対する規定が甘かった」とイメージする人もいそうです。

「事象」や「なぜ」を表現するときは、「重量オーバーかどうかチェックしていなかった」「重量の規定がなかった」などのように、誰もが同じイメージを描けるような表現にしましょう。

例題

次の「なぜ」うち、曖昧な表現が使われているものを選びなさい。

- 作業方法がダメだった

- 部品Aの品質が悪かった

- 理解が不十分だった

回答:

3つとも曖昧な表現が使われています。

- 作業方法がダメだった ⇒

- 部品Aの品質が悪かった ⇒

- 理解が不十分だった ⇒

- 作業方法が間違っていた

- 部品Aの寸法のばらつきが大きい

- 理解しなかった、理解できなかった

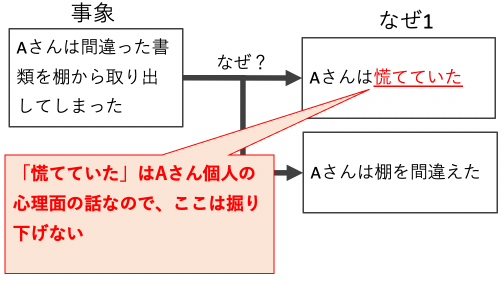

ポイント6:個人的な話には「なぜ」で踏み込まない

「なぜ」を掘り下げるときは、個人的な話には踏み込まないことがなぜなぜ分析のルールです。

なぜなぜ分析は、組織の仕組みで再発を防止することを目的としています。

ですが、「忙しかった」「健康状態が良くなかった」「時間がなかった」「ぼーっとしていた」といったような個人的な話を掘り下げても、ほとんどの場合再発防止策にはたどり着きません。

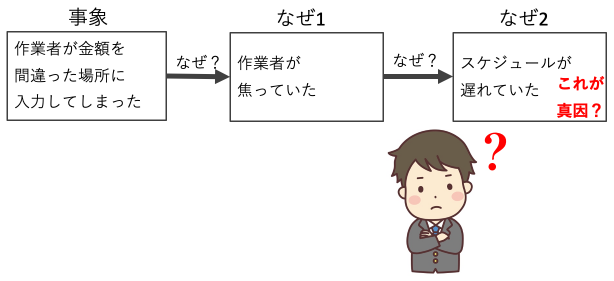

例えば、次の事象を個人的な話に踏み込んでなぜなぜ分析してみたとします。

事象:作業者が金額を間違った場所に入力してしまった

焦っていたという個人的な話(個人の気持ち)を「なぜ」で掘り下げた結果、作業者が金額を間違った場所に入力した原因はスケジュールの遅れということになってしまいました。

この例のように個人的な話(個人の気持ち)に焦点があたってしまうと、その後のなぜがミスリードされてしまいます。

本来の目的は、作業者がたとえ焦っていたとしても間違わない仕組みを作ることにあると心得て、個人的な話には焦点を当てないようにしましょう。

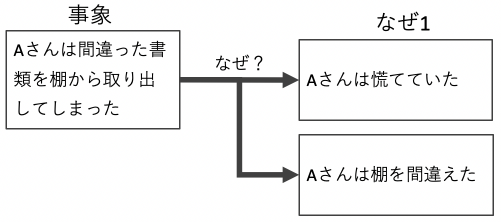

例題

次の「なぜ」は、個人的な話に踏み込んでいるでしょうか。考えてみましょう。

回答:

踏み込んでいる。

ポイント7:真因を見いだすまで「なぜ」を繰り返す

なぜなぜ分析をしていると、どこまでが落とし所なのか判断できなくなることがあります。

なぜなぜ分析が目指す落とし所は、的確で漏れがない再発防止策を導き出すことです。

そのため、暫定的な処置ではなく、維持管理まで念頭に置いた再発防止策(恒久対策)につながる「なぜ」が出るところまで、「なぜ」を繰り返しましょう。

再発防止策は、次の2点のいずれかです。

- 発生した事象が今後二度と起きない(もしくは起きにくい)仕組み

- 発生しても被害がない(もしくは被害が小さい)うちに気づける仕組み

たとえば、「書類を間違ったファイルに入れてしまった」と言う事象の場合、書類を正しいファイルに入れ直すのは暫定対応です。

「入れ間違いを防ぐためにファイルごとに書類の紙の色を変える」といったことが再発防止策(恒久対策)です。

なぜなぜ分析で組織の仕組みを徹底的に見直し、組織の問題をあぶりだすつもりで取り組んでください。

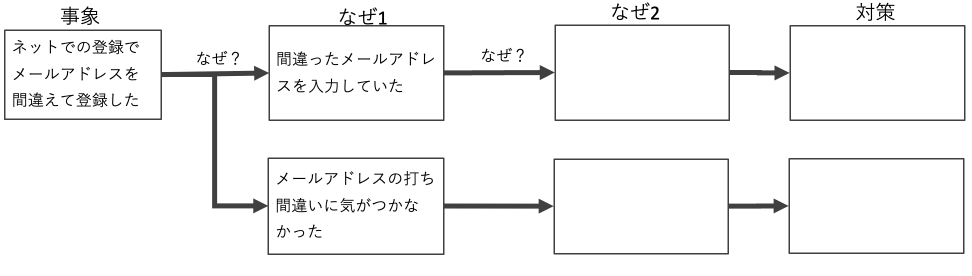

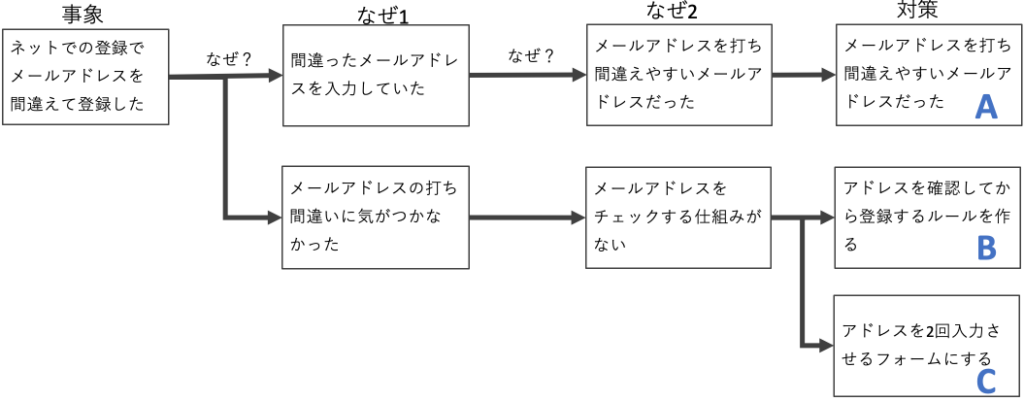

例題

次の事象の、再発防止策を考えてみましょう。

事象:ネットでの登録でメールアドレスを間違えて入力した

回答例:

対策Aは、間違えやすいメールアドレスの文字列を変更することで、再発防止の効果はありそうです。

ですが、メールアドレスを間違えにくい文字列に変えた人にしか効果がなく、効果の範囲が限定的です。

対策Bは、確認ルールを作るという対策ですが、ルールが守られなければ再発防止になりません。

対策Cは、メールアドレスを入力するフォームの仕組みを工夫する対策です。

フォームを使う全ての人に再発防止の効果がある対策になっています。

なぜなぜ分析では、対策Cのような再発防止策を見いだせるまで「なぜ」を繰り返しましょう。

ポイント8:現場・現物で「なぜ」を検証する

可能であれば分析の途中で「なぜ」を検証しましょう。

例えば、車のスマートキーのスイッチを押してもドアロックがかからないという事象の「なぜ1」は次の3つです。

- スマートキーから電波が出ていない

- 車の受信機が電波を受け取っていない

- 車の受信機が電波を受け取っているが、ドアロックがかからない

「なぜ1」まで抽出したところで検証できるものを検証してしまえば、余計な「なぜ」の掘り下げをしなくてすむため、解決がスムーズになります。

この例の場合、スペアのスマートキーで試してみるという検証ができます。

もしスペアのスマートキーのボタンを押してドアロックがかかれば、事象が発生するスマートキーから電波が出ていない可能性が高くなり、掘り下げの優先度が上がります。

逆にスペアのスマートキーでもドアロックがかからない場合は、スマートキーから電波が出ていないという可能性は低くなるため、Aの「なぜ」はここで止めて、BとCの2つのなぜなぜ分析に注力できます。

検証は、事象が発生する現場や現物で行うようにします。

そうすることで、現場や現物でしか気がつけない点に気付けるようになり、検証漏れを防げます。

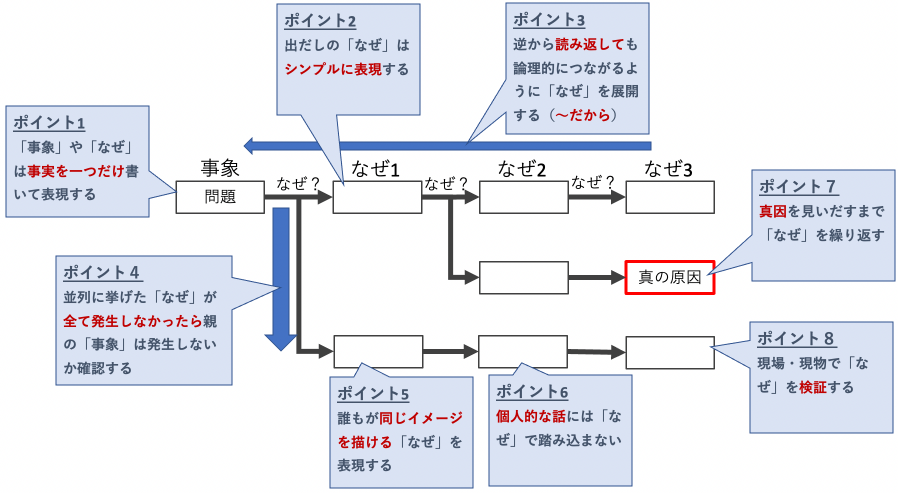

【図解】8つのポイントの総まとめ

ここまで解説してきた8つのポイントを図にまとめました。

再度確認してみましょう。

こんな「なぜなぜ分析」はうまくいかない|「なぜなぜ分析」の4つの禁止事項

なぜなぜ分析には、実施する上での禁止事項が4つあります。

これら4つの禁止事項を守らないと、なぜなぜ分析は上手くいきません。

組織のせいにする

「組織が悪い」「会社の運営が悪い」など、組織や会社のせいにすることは禁止です。

なぜなぜ分析の目的は、真の原因を見つけて再発防止策を講じることです。

「組織の何が悪いのか」「会社の運営の何が悪いのか」といった、組織の戦略や会社の運営を左右する内容まで掘り下げて、組織全体を改善するつもりで取り組みましょう。

上司や部下、他部署の責任にする

上司が悪い、部下が悪い、他部門が悪いと、他責の追及に終始するのは禁止です。

なぜなぜ分析は、自責で分析することが重要です。

「自分たち」は何が悪かったのか、自分たちにできる対策はないのかといった観点で分析しましょう。

どうしても上司や部下、他部門を改善しないと効果的な再発防止策が打てないようなら、彼らをなぜなぜ分析に巻き込んで、一緒に原因追及や対策の検討をしましょう。

対策ありきで分析する

最初から特定の対策を念頭に置いてなぜなぜ分析するのは禁止です。

これは特にベテランの人に多い間違いです。

ベテランの人はなぜなぜ分析しながら(あるいはする前から)対策案が頭に浮かんでいることがほとんどです。

しかし、その対策に誘導するようななぜなぜ分析をすると、逆から読み返したときに論理的につながっていないことが多く、若手から見ると理解できない分析結果になってしまいます。

また、もし既存の仕組みに真因が隠れていても、その真因が見逃されてしまい効果の低い対策で終わってしまう可能性もあります。

なぜなぜ分析で真因を探す段階では、対策のことはまだ考えずに客観的な視点であらゆる可能性を漏れなく分析することが重要です。

個人攻撃する

なぜなぜ分析で個人を責めるのは厳禁です。

なぜなぜ分析の目的は責任追及ではなく、真因を見つけて再発防止策を講じることです。

たとえ事象が個人のミスだったとしても、「誰でも同じミスを犯す可能性がある」という前提に立って分析することが重要です。

「誰が悪いのか」ではなく「仕組みのどこが悪いのか」という観点で分析を進めましょう。

まとめ

「なぜなぜ分析」を効果的なものにする8つのポイントと4つの禁止事項について解説しました。

なぜなぜ分析は、うまく使えば組織の仕組みの欠陥をあぶり出して会社全体を改善できるほどのパワーを持った手法です。

今回解説したポイントを意識して、効果的な「なぜなぜ分析」で改善に取り組みましょう。

うっかりミスなどのヒューマンエラーを「なぜなぜ分析」で深掘りしたい方には、以下の記事もおすすめです。